Oiseaux de ville, oiseaux rustiques

Si je vous demande de me nommer des oiseaux de ville, vous penserez assez vite aux pigeons et aux moineaux. Mais peut-on en dire autant du merle, de la corneille ou du Roselin familier? Et que dire du Grand Pic et du Faucon émerillon, qui semblent avoir développé un goût pour la ville ces dernières années? eBird peut encore une fois venir à la rescousse.

Pour travailler la question, je me disais qu’il faudrait simplement que je mesure la probabilité d’observation des espèces en fonction de leur distance de la ville. Cette statistique tient compte de l’effort d’observation plus élevé près des villes et des changements possibles de ce biais au fil des années. Plus la probabilité d’observation de l’espèce chute rapidement en s’éloignant de la ville, plus l’espèce est urbaine.

Mais c’est où exactement, la “ville”? Il y a bien des manières de répondre à cela, par exemple en utilisant les densités de populations ou les superficies bâties. Hélas, l’analyse de ce genre de données (“polygones” pour les spécialistes de cartographie) est parfois ardue. Heureusement, au Québec on a un indicateur quasi infaillible des villes et villages: les églises. Ainsi j’ai récupéré la localisation exacte de 2537 de ces bâtiments partout dans le sud de la province (des “points” sur la carte).

Il ne restait qu’à calculer la distance de chaque liste eBird par rapport à l’église la plus proche, et de calculer la probabilité d’observer une espèce en fonction de cette distance. Pour ce faire je n’ai retenu que les observations eBird en juin et en juillet - on ne parlera donc pas des oiseaux en migration qui peuvent se retrouver en plein centre-ville même si ce n’est pas du tout leur habitat.

Avec une technique appelée régression logistique, il est possible de réduire la relation entre la probabilité d’observation et la distance à un coefficient. Il ne reste qu’à établir un palmarès des espèces en fonction du coefficient de distance qui leur est associé.

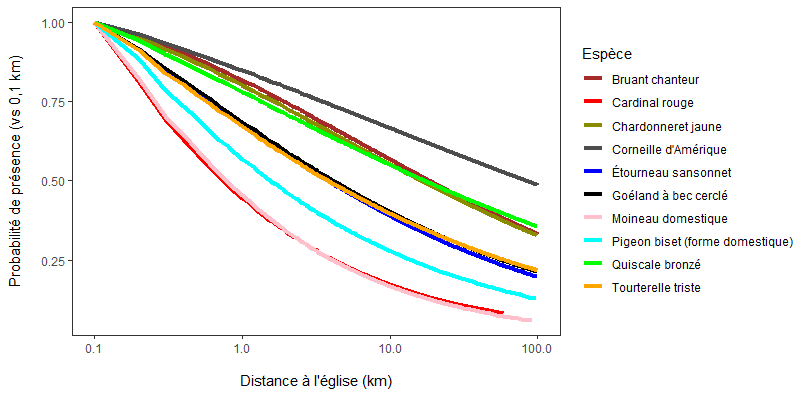

Voici donc les 10 espèces les plus urbaines du Québec selon cette approche:

Le Moineau domestique et le Cardinal rouge remporteraient la palme des oiseaux les plus urbains du Québec, du moins en été. En effet, ce sont leurs courbes qui descendent le plus rapidement dans la figure ci-dessus.

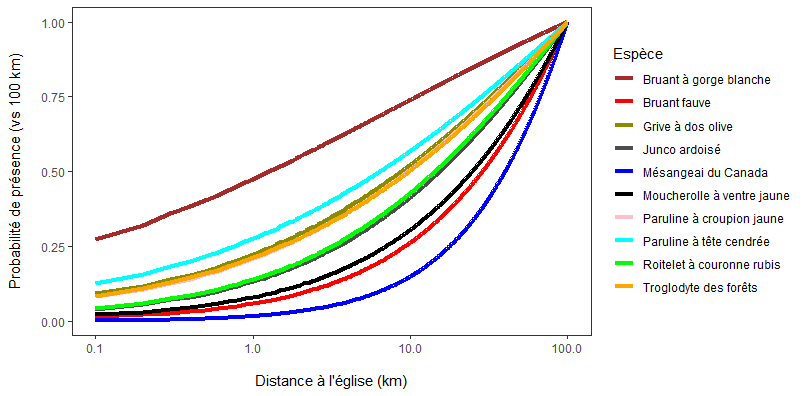

Quelles sont les espèces à l’autre extrémité du spectre urbain -rustique ? Évidemment, ce sont les espèces qui nichent dans le Grand Nord, ce n’est sûrement pas fréquent qu’un couple de Sizerin blanchâtre s’installe en ville pour nicher! Mais si on ne retient que les espèces nichant dans le sud de la province, la palme reviendrait au Mésangeai du Canada, suivi du Bruant fauve, donc deux espèces boréales. En fait, les 10 espèces les plus rustiques du Québec sont sans exception typiques de la forêt boréale, comme l’indique la figure ci-dessous.

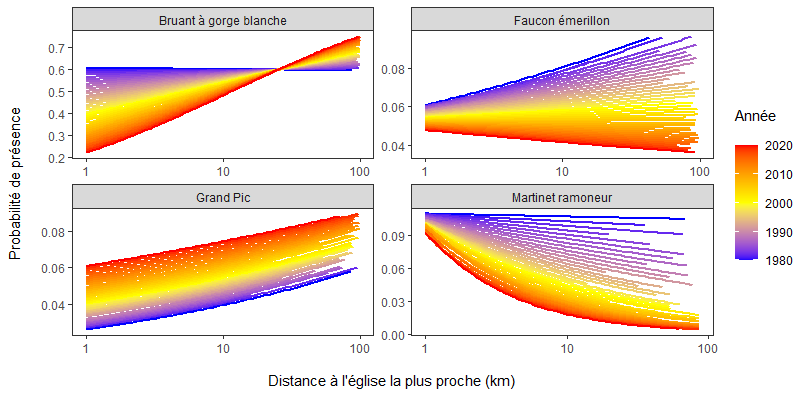

Ces tendances sont-elles fixes dans le temps? Absolument pas! Il est possible d’évaluer si le taux de changement avec la distance évolue en fonction des années (les statisticiens appellent cela une “interaction”). Des 216 espèces que j’ai pu analyser, 43 se retrouveraient plus en ville et 101 se retrouveraient moins en ville qu’en 1980. En saison de nidification, n’oubliez pas!

Je vous présente les deux cas les plus extrêmes: le Martinet ramoneur et le Bruant à gorge blanche, ainsi que deux espèces dont l’adoption des milieux urbains a souvent été remarquée: le Faucon émerillon et le Grand Pic.

Commençons par le Faucon émerillon. eBird confirme les impressions qu’ont plusieurs ornithologues de longue date. Depuis 1980 une inversion spectaculaire s’est produite, l’espèce aurait passé de rustique (courbes montantes) à urbaine (courbes descendantes)! Ce phénomène a été observé dans la littérature scientifique (résumée ici par exemple). Le Grand Pic s’observe aussi de plus en plus en ville mais il semblerait que ce soit simplement un “débordement” de l’espèce, généralement plus abondante - les courbes de son diagramme sont en effet parallèles. Le Bruant à gorge blanche semble avoir tourné le dos à la ville, étant de moins en moins observé près des villes mais de plus en plus, loin des villes. Est-ce à cause de l’étalement urbain? Finalement, les chances d’observer le Martinet ramoneur loin de la ville ont chuté mais les chances de l’observer en ville se maintiennent depuis 1980. Le déclin plus prononcé du Martinet en campagne pourrait-il biaiser les estimations alarmantes du Breeding Bird Survey, dont les sites d’échantillonnage ont tendance à être loin des villes?

Attention! Toutes ces analyses sont basées sur la probabilité d’observer l’espèce, sans égard au nombre d’oiseaux observés.

Je ne sais pas pour vous, mais la figure 3 me fait du bien, pas à cause des arc-en-ciel, mais plutôt parce qu’elle montre encore une fois que les habitats des oiseaux, comme leurs dates de migration, ne sont pas coulés dans le béton. Dans un environnement en perpétuel changement, il faut se réjouir de cela, et espérer qu’ils seront capables de relever les nouveaux défis d’adaptation comme ils l’ont fait à date, de manière générale.

Comme je devrais le souligner à la fin de chaque post, ces analyses ont été réalisées sous le coup de l’inspiration, et mériteraient d’être validées par d’autres experts avant qu’elles soient publiées. On pourrait dire que ce sont des résultats préliminaires, ce qui est vrai à divers degrés pour la plupart des résultats scientifiques, publiés ou non!

Si vous avez un compte GitHub (ou acceptez d’en ouvrir un) vous pouvez commenter ci-dessous. GitHub est un outil de programmeurs mais aussi une plateforme d’échanges en ligne. Sinon réagissez au post sur Twitter (public) ou par courriel (privé), les liens sont en haut à droite.

Commentaires importés de WordPress

Robert Allie 26 juin 2021

Pour le Martinet ramoneur, il serait possible de penser qu’ils aiment les cheminées des églises et de presbytères et que les efforts de conservation semblent se faire surtout près des villes.

Christian Detellier 28 juin 2021

Pour une « inspiration », elle est géniale. Merci! Très intéressant.

Mais pourquoi avoir utilisé une échelle logarithmique pour les distances?

André Desrochers 28 juin 2021

@Christian – Excellente question! Les distances se prêtent mieux à l’échelle log (base e, 10 ou peu importe) parce qu’avec une échelle linéaire une distance fixe, p.ex. 1 km, a toujours le même « poids » ce qui n’a guère de sens biologique. Par exemple, passer de 1 à 2 km est important (distance doublée par l’ajout d’1 km) mais passer de 10 à 11 km n’ajoute que 10% à la distance. Une échelle log permet donc de voir les choses en « ratios » plutôt qu’en termes absolus.