Les oiseaux migrent plus tôt au printemps? Pas vraiment!

Après un demi-siècle d’observations, on constate qu’au printemps, les oiseaux ne migrent pas plus tôt au Québec.

(Avec la collaboration d’Andra Florea et Pierre-Alexandre Dumas)

La migration tire à sa fin, un bon moment donc pour faire des bilans. À part les oies et quelques autres espèces aquatiques, vous avez peut-être remarqué que malgré la fonte très hâtive des neiges ce printemps, la plupart des oiseaux se sont fait attendre, en particulier ceux qu’on appelle les migrateurs néotropicaux (parulines, viréos, moucherolles, etc.). Pourtant, on annonce souvent qu’au printemps, les oiseaux migrent plus tôt, ici et ailleurs dans le monde. Dans une publication précédente, je m’étais penché sur la question pour constater avec étonnement que cette idée était probablement erronée, du moins selon les données d’eBird-Québec.

Un article sur la question vient de paraître dans BioRxiv (Accès ouvert), dans lequel moi et mes collègues Andra Florea et Pierre-Alexandre Dumas concluent qu’effectivement les oiseaux du Québec ne migrent pas plus tôt au printemps, du moins depuis 1970. Attention! Plusieurs espèces migrent plus tôt, mais de nombreuses autres migrent plus tard depuis 51 ans, de sorte que le titre de ce billet est une déclaration de nature statistique. Au même titre que l’affirmation « les oiseaux mâles sont plus gros que les femelles » - ce qui ne signifie pas que TOUS les mâles sont plus gros que TOUTES les femelles (de nombreuses exceptions chez les oiseaux de proie notamment).

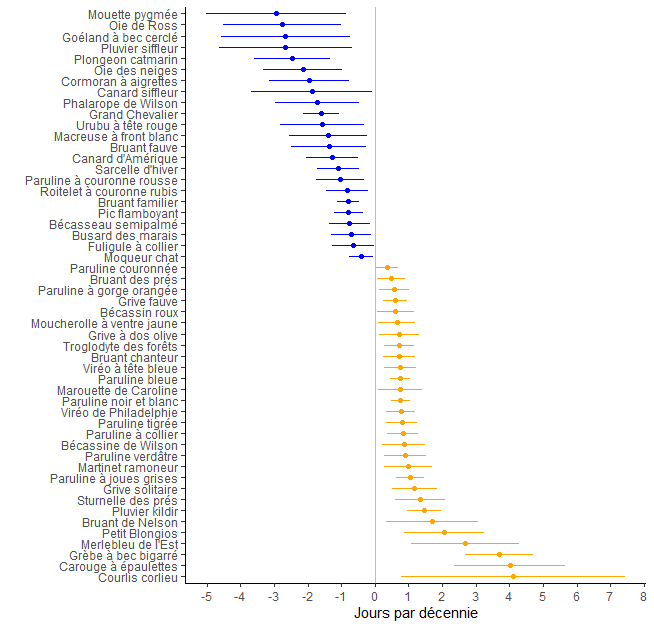

Trève de sémantique, qu’avons-nous découvert, précisément? En nous basant sur les données eBird (et ÉPOQ) du sud du 49e parallèle depuis 1970, nous avons calculé la tendance des dates de migration de 152 espèces. La moitié de celles-ci (75 espèces) ne migre plus aux mêmes dates que jadis. De celles-ci, 36 migrent plus tôt et 39 migrent plus tard. Un bilan global des espèces révèle aucune tendance nette.

Mais comment mesure-t-on la date de migration?

Deux types de dates sont disponibles : celle de première arrivée et celle de l’oiseau médian. Un oiseau médian est défini par le cumul des nombres mentionnés dans eBird du début de l’année au 10 juin. Par exemple, si 1000 Pics maculés étaient mentionnés au printemps 2010, nous avons retenu la date correspondant au 500e oiseau mentionné pour cette année-là.

Une fois la date médiane calculée pour chaque année et chaque espèce, il ne restait qu’à calculer la tendance annuelle. Pour ce faire, nous avons dû tenir compte de deux facteurs pouvant biaiser nos résultats : les changements dans les dates et les latitudes des listes compilées par les ornithologues depuis 50 ans. En effet, les observateurs sont légèrement plus « hâtifs » depuis 50 ans, et ils se concentrent davantage dans le sud, ce qui aurait donné une apparence d’avancement des dates si nous n’en avions pas tenu compte.

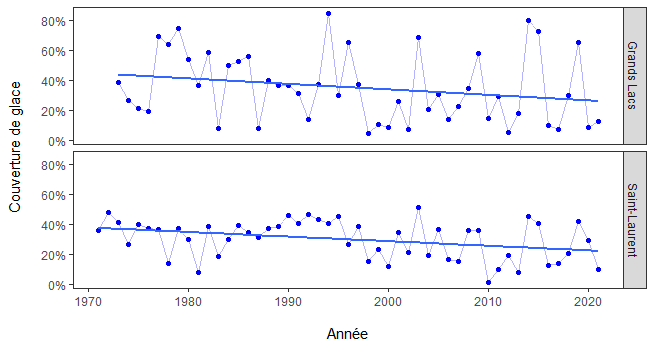

Mais comment expliquer que les oies et plusieurs oiseaux aquatiques rentrent plus tôt au printemps? Difficile d’être certain, mais nous croyons que le déclin récent de la couverture de glace du Saint-Laurent y est pour quelque chose. En effet, ces oiseaux qui s’alimentent principalement dans les battures, aux abords du Saint-Laurent, auraient tout simplement accès à leur nourriture plus rapidement et visiblement, ils semblent en profiter!

Par ailleurs, un autre fait intéressant est que les espèces nichant dans l’arctique et celles qui migrent sur de courtes distances aient avancé leurs dates de migration davantage que ceux provenant des tropiques, du moins dans le cas des dates de premières arrivées.

Malgré toutes ces manchettes qui affirment que les oiseaux migrent plus tôt et que ce serait potentiellement dangereux pour la biodiversité, notre impression ne semblait pas aller en ce sens, mais plutôt dans le sens que les passereaux (particulièrement les néotropicaux) suivraient une phénologie assez stricte. Grâce à la richesse de la base de données ÉPOQ-eBird, nous avons pu analyser une longue série temporelle de données et confirmer que ça ne semble pas être une tendance généralisée chez tous les oiseaux. La réalité biologique est souvent bien plus nuancée que les affirmations aussi fréquentes que peu fondées qui ont pour effet d’alarmer inutilement la population.

Sur ce, bonne fin de migration printanière

Si vous avez un compte GitHub (ou acceptez d’en ouvrir un) vous pouvez commenter ci-dessous. GitHub est un outil de programmeurs mais aussi une plateforme d’échanges en ligne. Sinon réagissez au post sur Twitter (public) ou par courriel (privé), les liens sont en haut à droite.

Commentaires importés de WordPress

Jacques Larivée 5 juin 2021

Il serait intéressant d’examiner la corrélation entre en la tendance des populations de ces espèces et le changement de leurs dates de migration.

André Desrochers 5 juin 2021

\@Jacques Les méthodes (médiane, échantillon) que nous avons utilisées tiennent compte implicitement de la tendance de population, mais nous avons tout de même calculé la corrélation entre la tendance des populations et le changement dans leurs dates de migration. Elle est très faible (r < 0.1) et non significative.

Réal Bisson 5 juin 2021

Intéressant ! Si je comprends bien, on ne peut pas affirmer que les migrations sont plus en avance , ni son contraire. Tout étant question de nuances. Y a-t’il une tendance qui se dessine ? Faut-il s’en inquiéter ?

André Desrochers 5 juin 2021

La découverte de tendances suscite davantage ma curiosité que mon inquiétude – c’est ma nature! Mais pour ceux et celles qui se préoccupent, le message de cet article est neutre selon moi: je ne vois pas en quoi faudrait se préoccuper de l’avance ou du recul de la migration d’une espèce, voire de sa stabilité car il est probable que ces réponses sont adaptatives. Si elles ne l’étaient pas, la sélection Darwinienne ferait vite son œuvre, les réponses phénologiques étant généralement héritables (i.e. les oisillons tendent à hériter de la propension de leurs parents à migrer tôt ou tard vs le reste de l’espèce). Là où il y aurait matière à inquiétude, ce serait si le rythme de changement environnemental était plus rapide que la vitesse maximale de la sélection Darwinienne. Je ne connais pas d’étude montrant cela, mais vu le court temps de génération de la plupart des oiseaux, je doute que ce soit le cas en général. Les longévives comme les Albatros seraient à surveiller.

Pierre Catudal 5 juin 2021

La migration semble réglée comme un calendrier, mais les changements climatiques apportent surement des modifications à l’environnement dans lequel une espèce arrive dans son territoire de nidification au fil des années, à une date donnée. J’ai la conviction que chaque chose à sa raison d’être dans la nature, comme une horloge bien rodée. Sans doute certaines espèces en profiterons alors que d’autres pourraient avoir des obstacles supplémentaires.

Michel Gosselin 5 juin 2021

Je suis allé voir l’article cité sur BioRxiv et je vois que la conclusion du résumé y dit :

« We conclude that general claims about advances in spring migration dates in eastern North America are misleading due to large taxonomic variation. »

Pour ma part, je prétends plus simplement, et depuis longtemps, que « General claims about birds are misleading due to large taxonomic variation. »

J’entends souvent la question « Est-ce que les oiseaux sont … », « Est-ce que les oiseaux font … », etc.

Et chaque fois, je m’efforce de préciser que les oiseaux ce sont 11 000 espèces, qui vont du pingouin au colibri, et je demande aux gens s’ils poseraient leur question dans les mêmes termes pour les mammifères ? Autant les gens savent d’instinct qu’on peut généraliser très peu de choses entre un coyote et une souris, autant ils perdent facilement de vue qu’on ne peut généraliser que très peu de choses entre un pingouin et un colibri.

Pour ce qui est de l’impact des changements climatiques sur le cycle de vie des oiseaux, ça me semble certainement un sujet qui mérite une attention renforcée. Si j’ai bien compris la teneur de l’article, une première conclusion qui semble se pointer à l’horizon serait celle d’arrivées plus hâtives de plusieurs espèces aquatiques dans la vallée du St-Laurent. C’est déjà ça de pris.