L’usine d’oiseaux, revisitée

Il y a un an, je publiais un texte sur la production d’oiseaux en forêt boréale, selon les données eBird. Je me suis dit qu’il serait intéressant de revisiter ce texte dont les données sous-jacentes s’arrêtaient en décembre 2018. Que s’est-il passé depuis?

De nombreuses personnes parmi vous ont remarqué un important passage d’oiseaux, particulièrement les bruants, à l’automne 2020 par rapport à la disette qu’on avait vécu à l’automne 2019. Cette impression est corroborée par les données d’eBird.

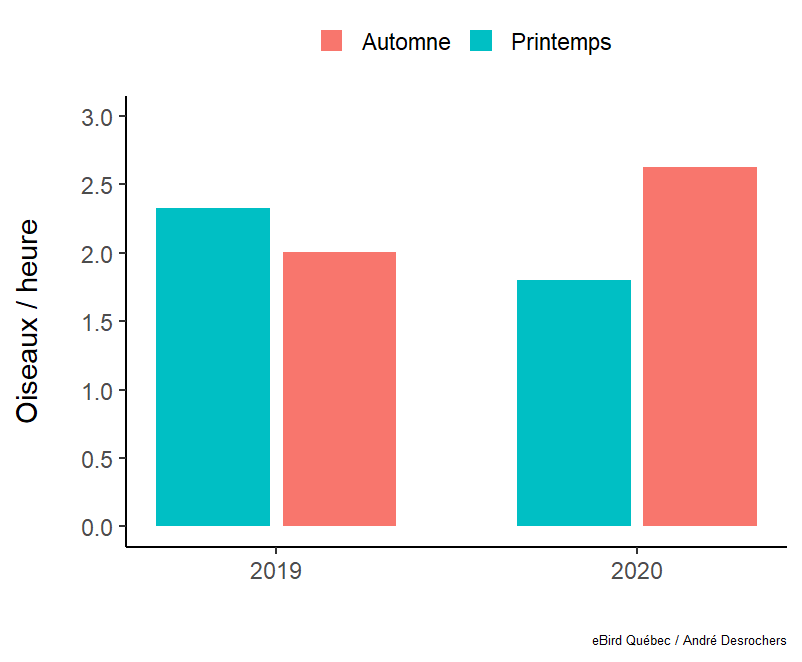

Si on ne tient compte que des oiseaux présents en forêt boréale québécoise l’été, autour de 114 espèces, voici ce qu’on a eu ces deux dernières années:

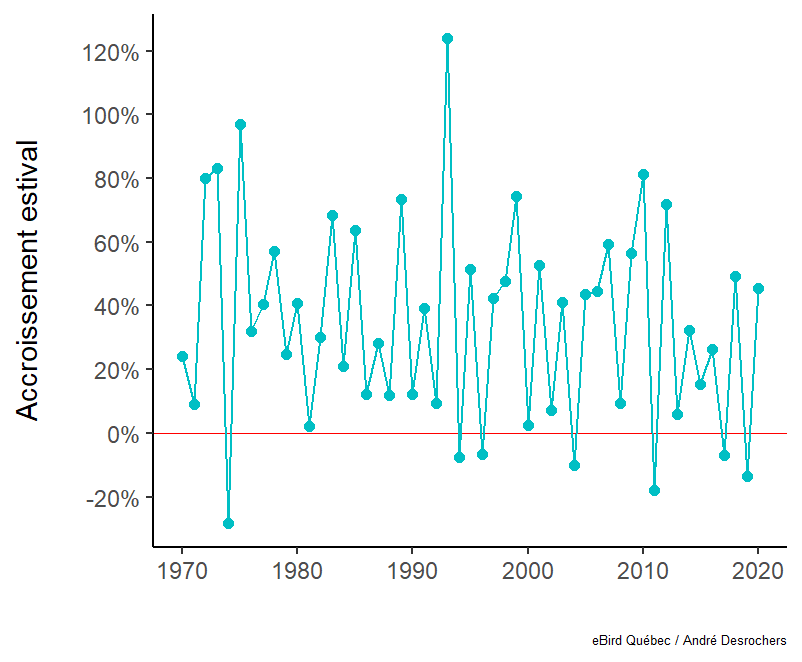

Ainsi, alors qu’en 2019 on avait un déficit à l’automne par rapport au printemps (13%), la situation était plus « normale » en 2020 avec un surplus de 46% d’oiseaux par heure d’observation. Je dis « normale » parce que depuis 1970, on observe en moyenne 34% plus d’oiseaux boréaux à l’automne qu’au printemps dans les régions habitées du Québec. Ce gain net varie énormément d’une année à l’autre, comme on le voit ci-dessous:

Comme je le mentionnais en janvier dernier, la forêt boréale est reconnue comme la crèche d’oiseaux de l’Amérique du Nord. Bon an mal an, entre 1,6 et 3 milliards d’oiseaux terrestres, migrateurs et résidents, s’y reproduisent. Sachant qu’une femelle d’oiseau boréal pond en moyenne autour de 4 œufs, sans mortalité on aurait 2 adultes + 4 oisillons = 6 oiseaux sortant de l’aire de nidification à la fin de l’été, donc trois fois plus ou un gain de 300% par rapport aux oiseaux entrant au printemps. Cela est presque dix fois plus élevé que ce que l’on observe. Pour arriver au 34% observé, il faudrait que l’excédent soit de moins d’un oiseau par couple, ce qui est fort possible, sachant que pas tous les oiseaux réussiront à s’accoupler, pondre, et élever avec succès des oisillons. Sans parler des immenses défis auxquels les oisillons font face dans leurs premières semaines hors du nid, et du fait que même les adultes ont une espérance de vie très courte (2 ans environ).

On voit des dents de scie dans la figure présentant les accroissements estivaux. Elles sont bien réelles statistiquement – le cycle de deux ans, observé dans le texte de janvier 2020, est corroboré. Comment expliquer ce cycle? Je vous réfère au texte de janvier dernier pour les hypothèses, en particulier un effet domino « semences cycliques -> écureuils roux -> prédation de nids ».

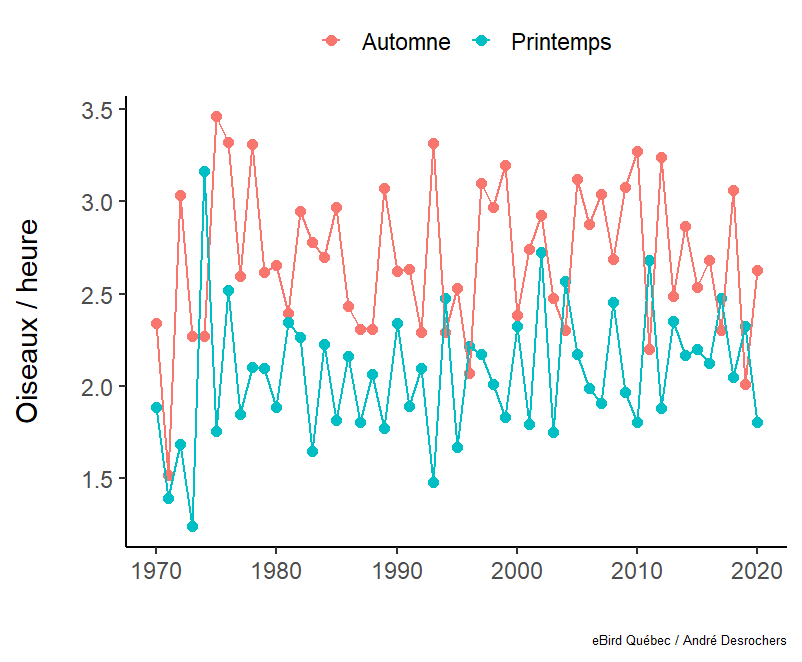

Mais ces accroissements, ce sont des ratios, donc influencés à la fois par le numérateur (automne) et le dénominateur (printemps). Il se pourrait donc que ces accroissements soient influencés par les fluctuations AVANT la reproduction (au printemps et à l’hiver) plutôt que PENDANT ou APRÈS celle-ci. Si on regarde les données de plus près, on constate le cycle d’abondance (oiseaux/heure) est légèrement plus régulier au printemps qu’à l’automne. Une analyse plus poussée montre en fait que le cycle de deux ans est significatif au printemps mais pas à l’automne. Il existe aussi une certaine compensation, les abondances à l’automne tendant à être plus grandes suite à des printemps de disette. Autrement dit, les dents de scie oranges et vertes ne sont pas parallèles mais plutôt décalées d’un an.

Je n’ai aucune hypothèse à proposer pour expliquer un cycle de deux ans dans les abondances printanières, et je serais curieux de vous entendre à ce propos. Des données sur le ratio juvéniles/adultes, du genre de celles récoltées dans les observatoires où on bague des oiseaux, seraient pertinentes ici (à bon entendeur, salut!). Y aurait-il un cycle environnemental de deux ans dans le sud? Il demeure bien sûr possible que tout cela soit un artéfact des données eBird… Qu’en pensez-vous?

Notes

Il n’y a pas de tendance significative à long terme (1970-2020) dans les nombres d’oiseaux par heure, au printemps ni à l’automne (selon des régressions linéaires), mais la baisse apparente sur la figure présentant les accoissements estivaux me chicote.

Si vous avez un compte GitHub (ou acceptez d’en ouvrir un) vous pouvez commenter ci-dessous. GitHub est un outil de programmeurs mais aussi une plateforme d’échanges en ligne. Sinon réagissez au post sur Twitter (public) ou par courriel (privé), les liens sont en haut à droite.