Une brève histoire de Maizerets

Chronique de la naissance soudaine d’un site ornithologique majeur, de son agonie, puis de son avenir incertain.

(Ce texte est une mise à jour d’une réflexion que j’avais faite à ce sujet 21 octobre 2014).

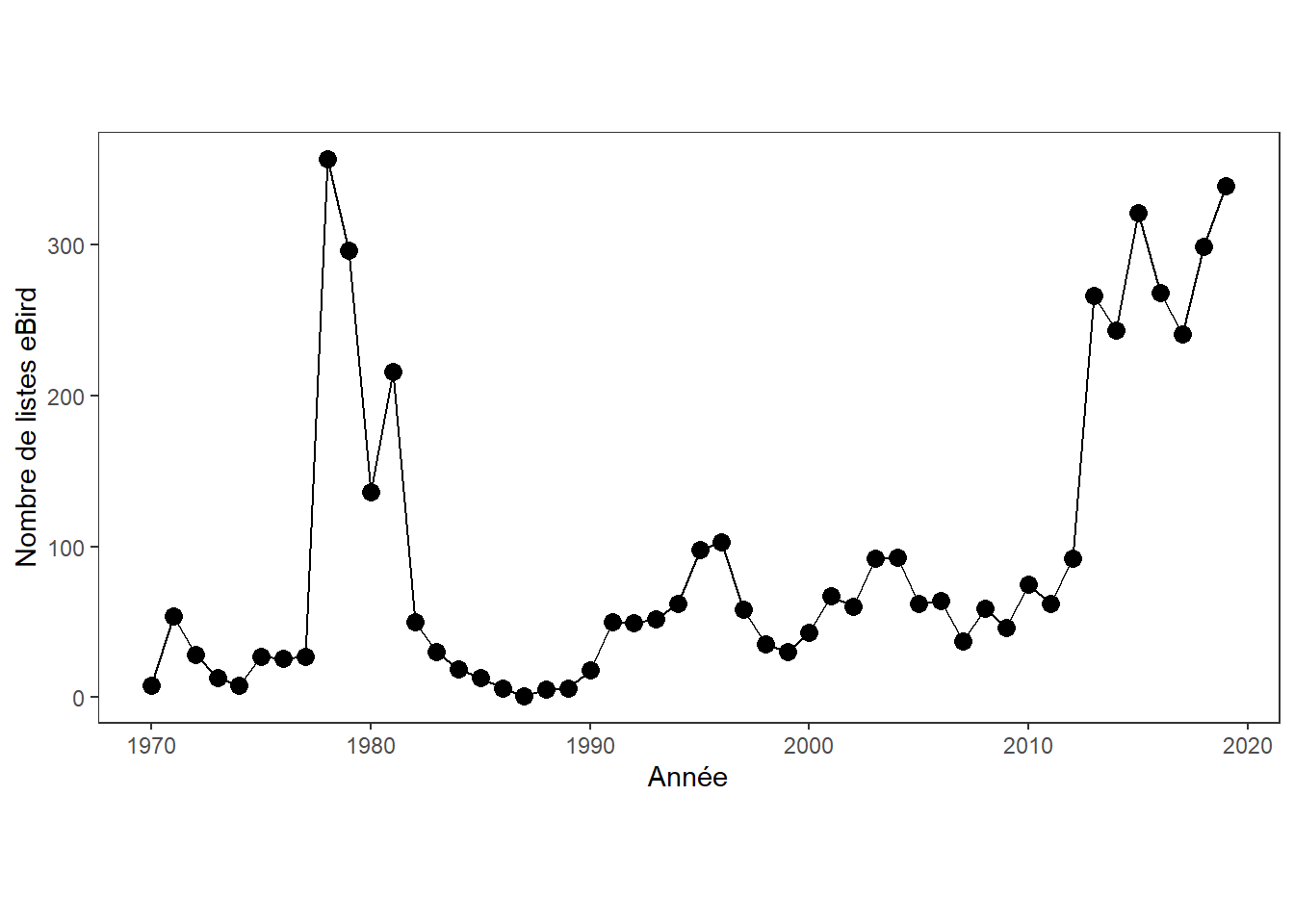

La pointe de Maizerets est située en plein fleuve Saint-Laurent, dans le secteur est de la ville de Québec. Cet endroit était jadis un des hauts-lieux de l’ornithologie québécoise, se classant au premier rang du palmarès provincial des nombres de visites par les ornithologues en 1978-1979. Autrefois, quand on parlait de Maizerets, on parlait de la pointe, pas du parc urbain actuel qui abrite surtout des oiseaux « terrestres ». Mais les temps ont bien changé. Voici une petite chronique de la naissance soudaine d’un site ornithologique majeur, de son agonie, puis de son avenir incertain.

Créée de toutes pièces

Peu de gens savent que cette pointe est le résultat de travaux pharaoniques de dragage de la voie maritime, au début des années 70. Il fallait bien déposer les sédiments extraits, essentiellement du sable, quelque part… À l’instar de l’autoroute construite sur les battures voisines, cet empiétement d’environ 1,5 km2 sur le Saint-Laurent n’aurait probablement pas passé le test de l’acceptabilité sociale s’il avait été proposé aujourd’hui.

Je fréquente la pointe de Maizerets depuis le 30 juillet 1978. Cette journée-là, armé de mes jumelles et d’un brûlant désir de découvrir les oiseaux de ma région, je m’y étais rendu après une longue marche depuis les chûtes Montmorency, sur ce qui restait encore de la batture plus à l’est, progressivement couverte par des pierres et de l’asphalte. Sous un soleil éclatant se reposaient devant mes yeux ébahis 2000 bécasseaux semipalmés et quelques autres espèces d’oiseaux limicoles qui ne se trouvaient auparavant que dans mes rêves1. Une révélation! Et pas un humain à l’horizon, excepté une poignée d’ornithologues plus ou moins assidus.

C’était une époque où la population en général tournait le dos au Saint-Laurent. Une époque qui vit naître le terme « oiseaulogue », l’empêcheur du « progrès » s’opposant à la construction d’une autoroute sur le fleuve. La pointe de Maizerets était méconnue de la population. Elle était à l’état brut; une nauséabonde étendue de sable, de gravier et de poussières portuaires. Je me souviens d’une journée où un nuage acide m’était arrivé dessus, me forçant à déguerpir, toussant, la main sur la bouche! De quoi relativiser les poussières de nickel tombées ces dernières années sur Limoilou, bien que celles-ci soient préoccupantes pour la santé de la population, j’en conviens.

Jadis un paradis d’oiseaux limicoles

Avant de faire le bonheur des amateurs de sports nautiques et autres riverains, la plage de Beauport, nouvellement créée, devint un site d’importance internationale pour les oiseaux de rivage. Très rapidement, les ornithologues de la province (à cette époque, une poignée de geeks) ont découvert l’importance de ce site.

Et pour cause! Avec ses milliers d’oiseaux limicoles en migration, sans compter les centaines de canards au large. Pourquoi un si grand nombre d’oiseaux de rivage? Parce que, au temps où la baie de Beauport s’appelait « la canardière », le site offrait, à marée basse, des herbiers et de grandes vasières dont s’alimentaient les oiseaux. Toutefois, à marée haute, le site offrait peu d’options pour le repos de ces oiseaux, inaptes à la natation. Grâce à l’érection de cette péninsule artificielle de sable, voilà que le site offrait une combinaison irrésistible: un lieu d’alimentation ET un lieu de repos loin des regards. Ainsi, à marée haute, la plage de Beauport était le théâtre d’un spectacle maintenant rarissime au Québec, avec des milliers d’oiseaux de rivage densément groupés, volant à l’unisson et couvrant des pans entiers de plage pour s’y reposer en attendant la prochaine marée basse.

Le déclin

Ce Klondike ornithologique fut de courte durée, car à cette période, les sports nautiques prirent un essor extraordinaire, notamment la planche à voile. Dans la foulée de l’événement des Grands Voiliers de 1984, qui fut accompagné d’une domestication du site, de plus en plus d’adeptes de ce sport découvrirent la baie de Beauport et en firent un lieu culte, au grand dam des ornithologues, qui devinrent soudainement minoritaires et louches par surcroît, avec leurs vêtements kaki et leurs lunettes d’approche. À force de déranger les oiseaux sur la plage et de ratisser la baie dans tous les sens avec leurs appareils, les adeptes des sports nautiques, dans leur apparente innocuité, ont sans doute été un facteur significatif de dérangement des oiseaux limicoles sur le site.

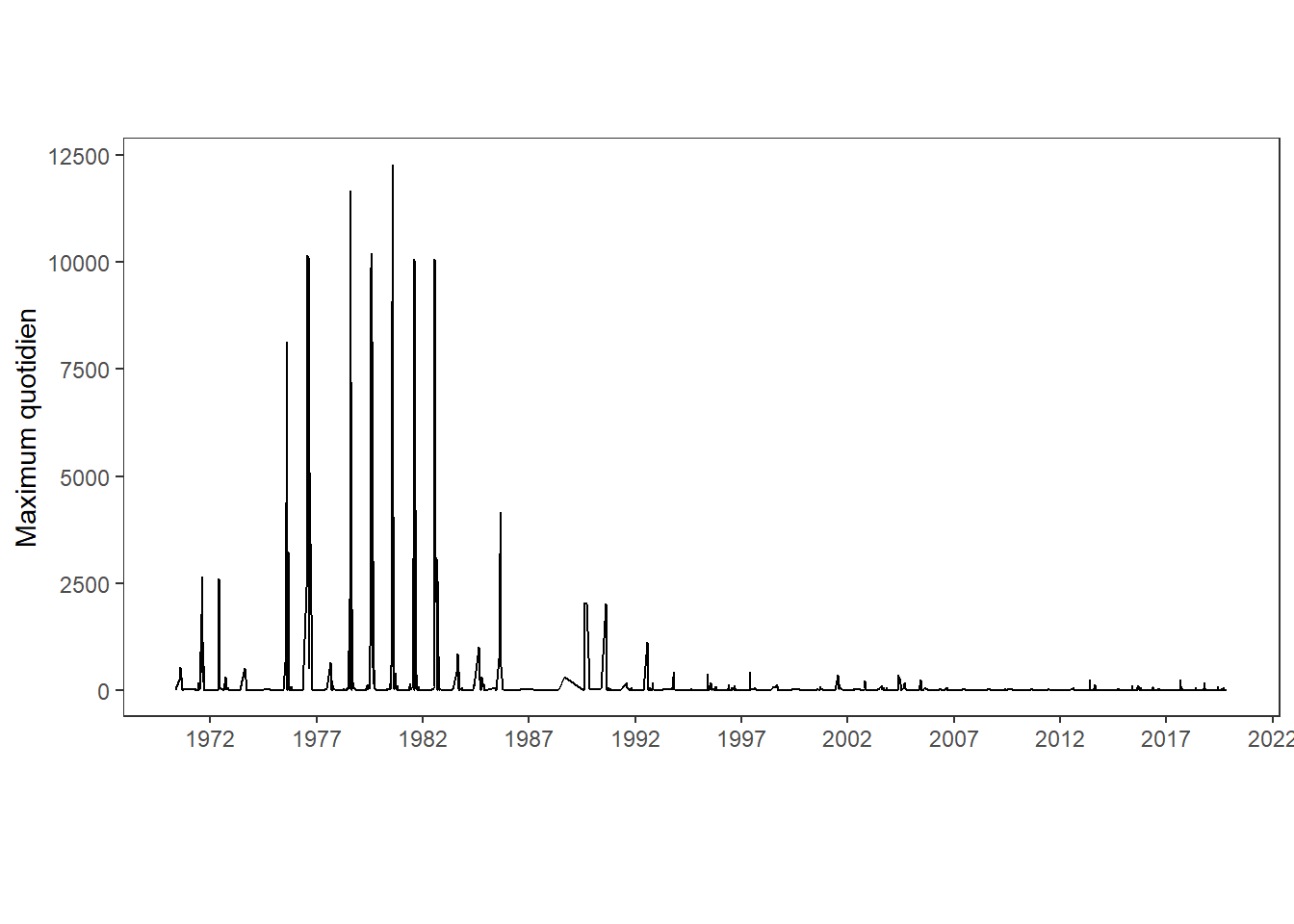

Les adeptes de sports nautiques et d’activités de plage n’étaient probablement pas les seuls coupables dans cette affaire. La modernisation du traitement des eaux usées, effectuée dans la même période y est sans doute pour quelque chose. On spécule ici, mais ironiquement, l’assainissement des eaux dans la baie s’est possiblement traduite dans une réduction significative de la quantité de matière organique, réduisant ainsi la biomasse nourrissant les oiseaux limicoles2. Comme si ce n’était pas suffisant, le Faucon pèlerin, un oiseau très friand des limicoles, s’est invité dans les lieux. Très rare durant les années 70, le faucon pèlerin a fait un retour en force dans la région, en raison des efforts de rétablissement qui ont porté fruit. Sans nécessairement tuer un grand nombre de limicoles, une présence modeste de ces faucons peut avoir des conséquences néanmoins importantes, en contraignant les oiseaux de rivage à passer moins de temps dans les aires d’alimentation et de repos devenues précaires, et en les dispersant3. Ainsi, les chutes de nombres telles que celle illustrée ci-dessous ne signifieraient pas nécessairement une mortalité, mais aussi des comportements différents. Pour compléter le portrait, un autre agent de déclin est la végétation qui s’est emparée de cette péninsule chauve et qui l’a colonisée de grandes herbes, d’arbustes et d’arbres, qui ne conviennent pas aux oiseaux de rivage.

La gloire de cet habitat créé de toutes pièces par les activités maritimes aura donc été de courte durée, se terminant par un des plus spectaculaires exodes d’oiseaux dans l’histoire récente du Québec. En quelques saisons, on est passé de plus d’une dizaine de milliers d’oiseaux limicoles à quelques dizaines, dans les bonnes journées…

Belle à mourir

La population voulait se réapproprier le fleuve, elle l’a fait. Maintenant, cette pointe de Maizerets, devenue Plage de Beauport, est « nickel » comme diraient les Français. Propre, propre, propre. Bien raclée, assortie de canons au propane pour apeurer les goélands, le tout à travers bâtisses, stationnements et pastiches de palmiers. Bien contrôlée aussi; gare à ceux qui voudraient aller voir les quelques oiseaux se réfugiant au-delà du périmètre permis.

La nostalgie de la poussière et de la puanteur m’envahit chaque fois que j’y vais. Je me désole de voir ce site domestiqué. Peut-être qu’on aurait dû applaudir le Port de Québec, qui maintenait cette plage dans un état bien peu attrayant pour un pique-nique du dimanche… Dans mes fantasmes d’ornithologue, je m’imagine une plage couverte de roches de la taille d’un poing, rendant la promenade impossible. Des roches entre lesquelles des milliers d’oiseaux limicoles trouveraient refuge à marée haute. Je m’imagine un lieu où on s’adonnerait davantage à la contemplation qu’aux sports nautiques. Mais bien sûr cela irait à l’encontre de la volonté populaire, qui m’est chère (honnêtement!).

Qu’est-ce que l’avenir nous réserve?

L’avenir de tous les sites ornithologiques est incertain, bien sûr. Mais l’avenir de la pointe de Maizerets l’est encore plus, avec ces projets portuaires et ceux qui existent probablement du côté des amateurs de plage. Mais les ornithologues ont aussi des visées pour le site. Récemment, on a installé des nichoirs d’Hirondelle de rivage sur le site, et le succès du projet est spectaculaire. C’est encourageant car si l’on se fie aux données du Breeding Bird Survey, cette espèce a fortement décliné de manière globale depuis les années 1960. Selon ÉPOQ-eBird, elle recule aussi au Québec depuis le boom des années 1980, mais Maizerets serait une exception notable à la règle. L’Hirondelle de rivage remplacera-t-elle le Bécasseau semipalmé comme espèce-vedette du site?

Le succès de ce programme de nichoirs à HIRI n’est pas la seule initiative encourageante dans le secteur. Depuis plusieurs années, les conservationnistes suivent le site de près, et il est inclus dans la Zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO) des battures de Beauport, qui s’étend jusqu’à l’est des chutes Montmorency. La commission de la Capitale-Nationale et la Ville de Québec vont peut-être finir un jour par redonner accès au fleuve par-delà la grotesque barrière qu’est l’autoroute Dufferin-Montmorency.

Les ambitions portuaires

Le port de Québec n’a pas cessé ses ambitions territoriales en 1980. Après avoir contribué à la réputation ornithologique du site, il pourrait maintenant nuire au rétablissement de l’avifaune du secteur. Ça fait des années que le projet d’agrandissement du port de Québec fait saliver les promoteurs du développement industriel de la ville, et irrite les environnementalistes ainsi que les adeptes des sports nautiques qui fréquentent la plage voisine, la « Baie de Beauport » pour les habitués. Le projet Laurentia propose entre autres d’allonger de quelque 600 mètres le quai principal et de remblayer plusieurs hectares de terrain derrière, réduisant d’autant la superficie de l’actuelle Baie de Beauport.

À défaut de voir mon fantasme d’ornithologue se réaliser (la plage nauséabonde de cailloux), j’espère que les nouveaux agrandissements du port de Québec, s’ils se matérialisent, sauront accorder une place aux oiseaux et aux ornithologues, en se rappelant que cet endroit fut, et pourrait redevenir, un haut lieu de l’ornithologie québécoise.

Si vous avez un compte GitHub (ou acceptez d’en ouvrir un) vous pouvez commenter ci-dessous. GitHub est un outil de programmeurs mais aussi une plateforme d’échanges en ligne. Sinon réagissez au post sur Twitter (public) ou par courriel (privé), les liens sont en haut à droite.

Commentaires importés de WordPress

Jacques Larivée 13 mars 2020

Que de souvenirs ! Je vivais à L’Ancienne-Lorette au milieu des années 1970. Je fréquentais la pointe de Maizerets qui me rappelait , odeurs comprises, la baie de Rimouski. Les deux endroits ont perdu une grande partie des limicoles qui les visitaient et ont retrouvé des odeurs plus naturelles.

Merci André

Réal Bisson 20 mars 2020

Quelle joie à l’époque de patauger dans les boues nauséabondes entouré de milliers de limicoles. En lisant ton article, je me revoyais dans les années 70 explorant les lieux avec mon Spacemaster tout neuf en compagnie des experts du COQ. La partie boisée aujourd’hui si fréquentée par les ornithologues était peu accessible et ne présentait pas vraiment d’intérêt devant le spectacle des oiseaux de rivage.

Notes de bas de page

L’hirondelle noire de cette liste aurait fait un tabac aujourd’hui, mais à l’époque l’espèce se retrouvait encore dans quelques colonies dans la région.↩︎

Merci à Samuel Denault de m’avoir suggéré cette explication.↩︎

Ydenberg, R. C., R. W. Butler, D. B. Lank, B. D. Smith, and J. Ireland. 2004. «Western sandpipers have altered migration tactics as peregrine falcon populations have recovered». Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 271:1263-1269.↩︎