Hirondelle à front blanc: un beau casse-tête

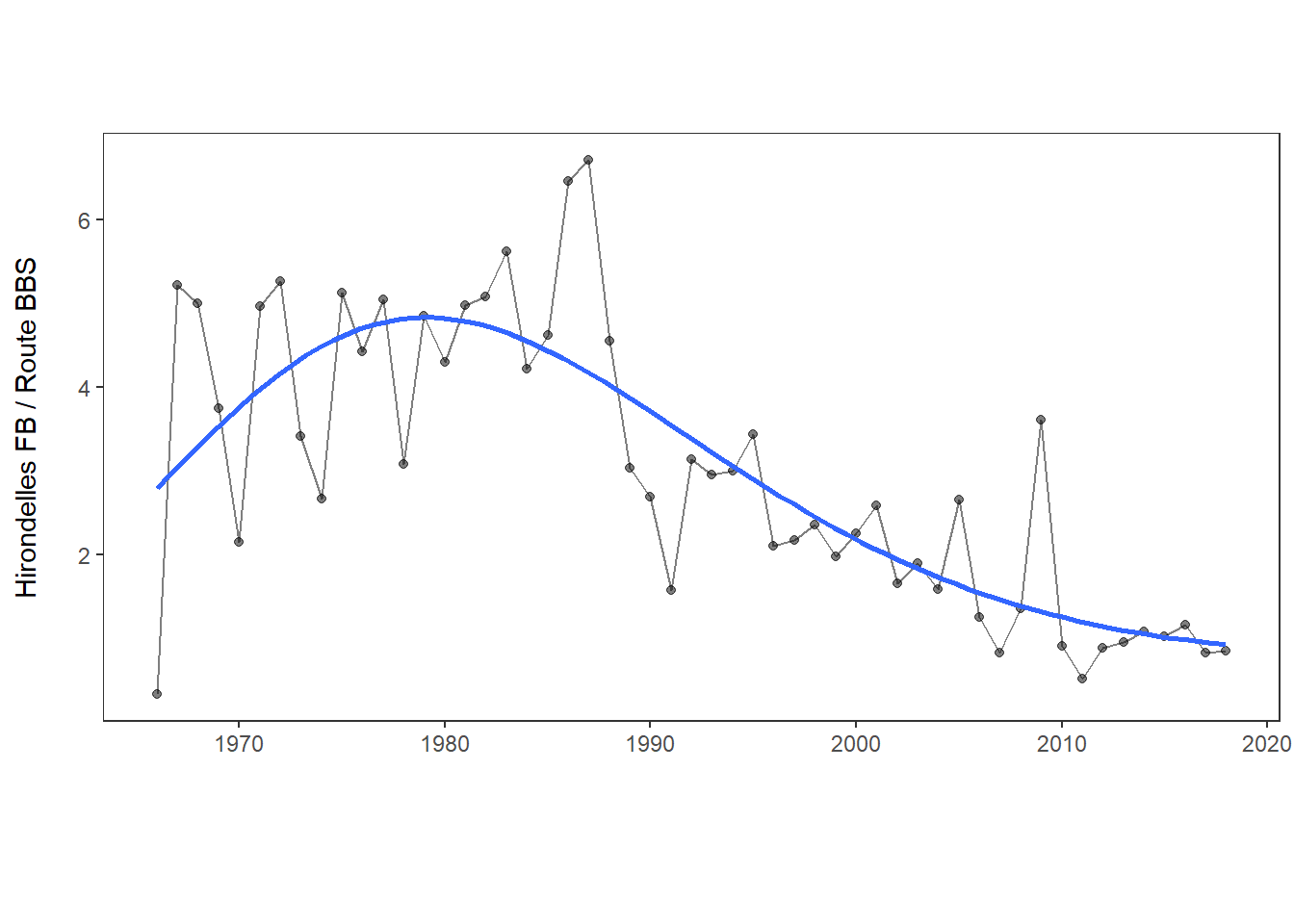

Le dernier numéro du magazine QuébecOiseaux présente un état des lieux à propos de l’Hirondelle à front blanc. On craint pour l’espèce au Québec, tout en soulignant qu’elle se porte bien ailleurs. Voici la tendance de l’espèce telle que présentée sur le site web du Breeding Bird Survey (BBS).

En s’appuyant sur les données du BBS, l’article de QuébecOiseaux souligne avec justesse que l’espèce aurait diminué de quelque 4,3 % annuellement au Québec depuis 1966, menant à une perte estimée de plus de 80 % des effectifs! Le personnel du BBS utilise une approche statistique complexe pour en arriver à ses estimés, en tenant compte de l’effet des observateurs, etc, dans un modèle Bayésien plutôt indigeste pour le commun des mortels. J’ai simplifié les choses en calculant simplement l’évolution du nombre d’hirondelles par route BBS et cela donne un taux de déclin similaire (3,3 %) à l’analyse plus sophistiquée. Ce taux, comme celui du BBS, est trompeur car il n’a pas été constant dans le temps. On peut tout de même voir le déclin aisément :

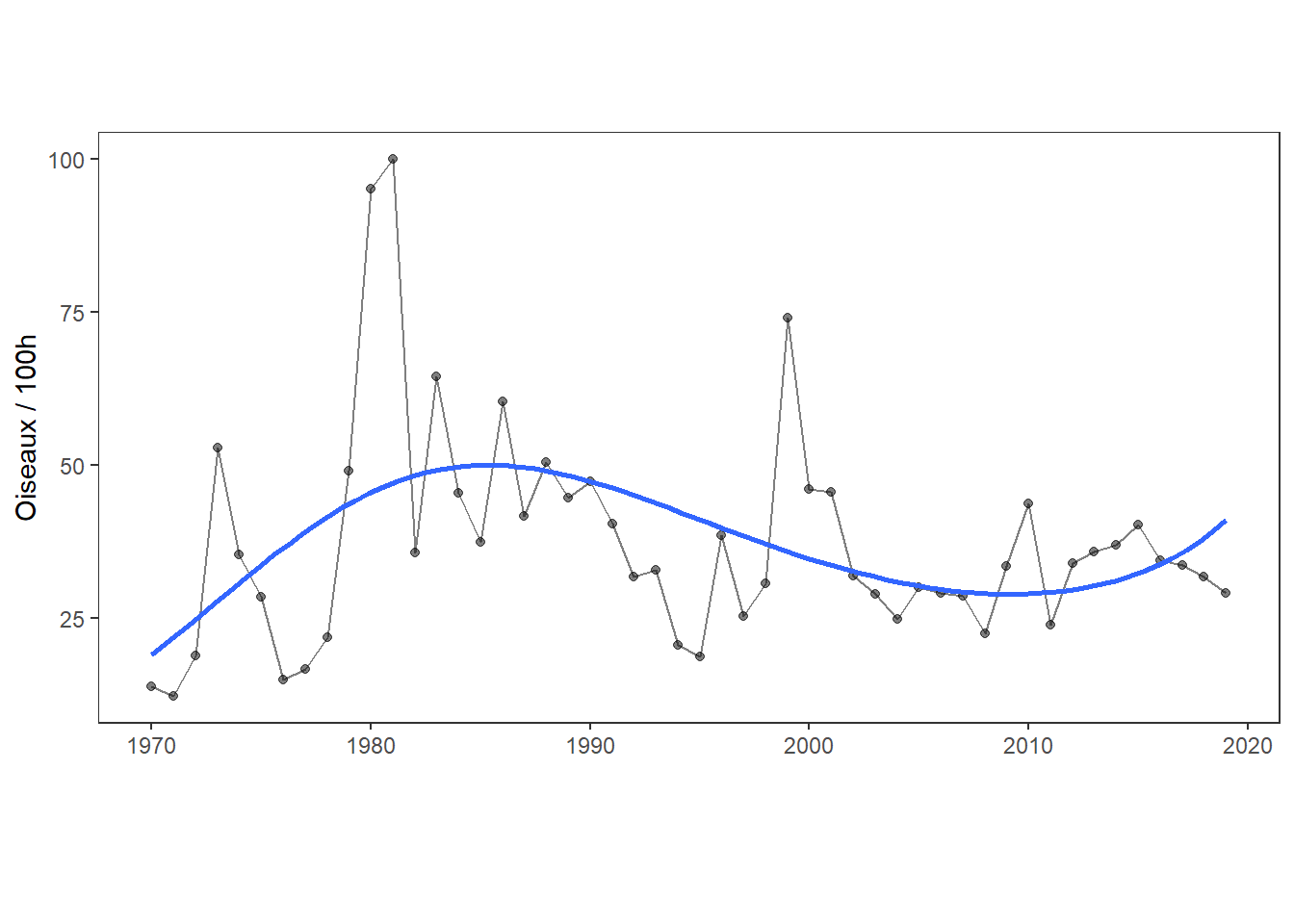

Que se passe-t-il ici? Avant de plonger dans les explications possibles, je me suis demandé si les données des milliers d’eBirders (et contributeurs d’ÉPOQ) allaient dans le même sens que celles du BBS. Pour des grands groupes d’espèces c’est le cas, mais ce n’est pas nécessairement vrai pour toutes les espèces. Dans un premier temps, j’ai compilé le nombre d’Hirondelles à front blanc notées par heure d’observation, contrôlant ainsi pour l’augmentation importante des heures totales d’observation depuis 50 ans. Je n’ai retenu que les données des mois d’été (mai à août) pour réduire l’introduction de bruit statistique. Le résultat est étonnant:

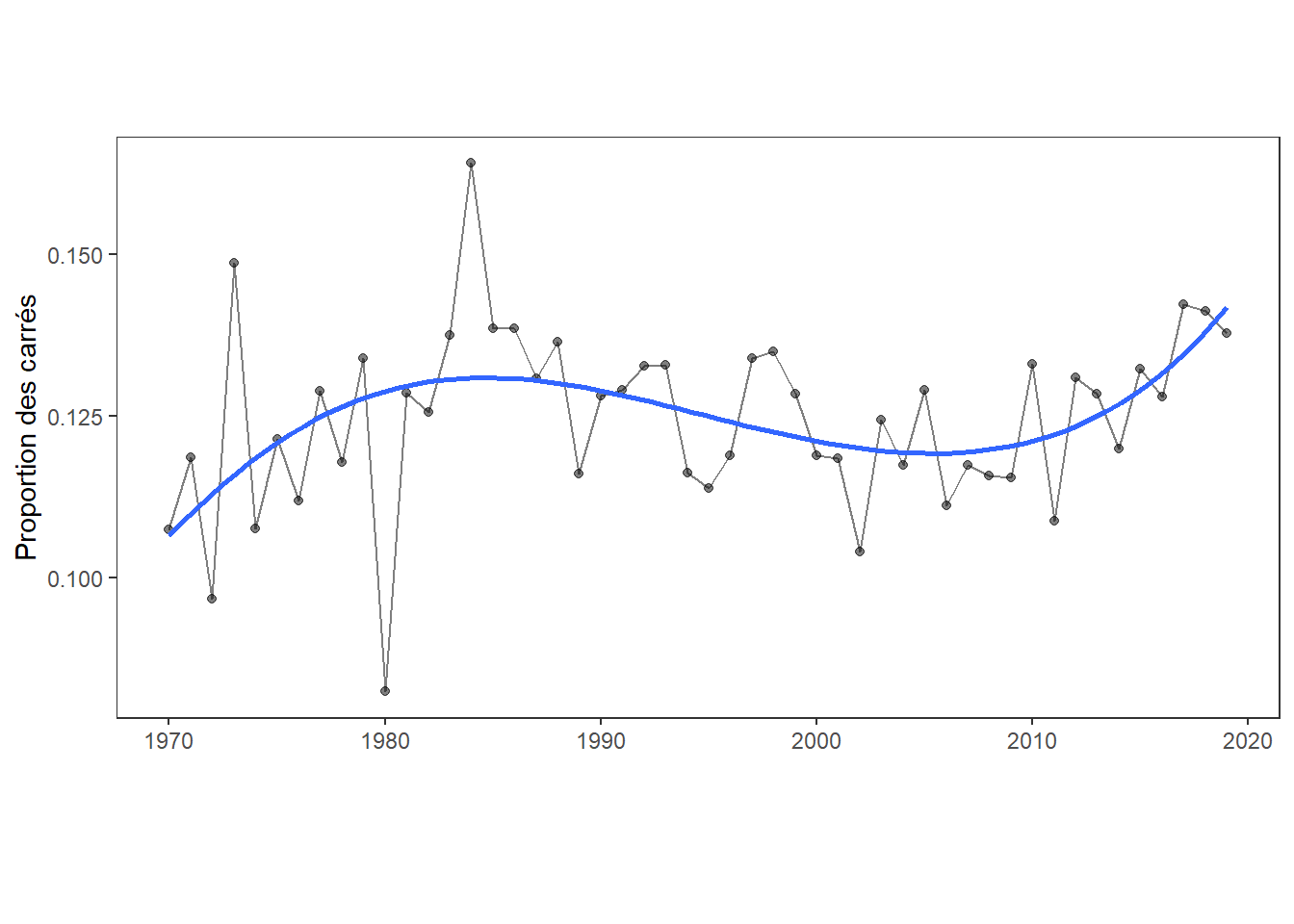

Comme dans le cas du BBS, c’est durant les années 1980 que les ornithologues du Québec observaient le plus d’Hirondelles à front blanc. Mais les nombres observés se sont maintenus depuis les années 1990. Est-ce que cela pourrait être dû à un changement de comportement des ornithologues, par exemple, une plus grande fréquentation des sites avec colonies? J’ai regardé les données d’un autre angle pour examiner cette possibilité: en regardant la proportion de carrés de 10 km x 10 km où l’espèce a été observée:

Cette approche réduit les effets de changements dans la fréquentation de sites à colonies par les ornithologues, et elle élimine les problèmes d’estimations des nombres. Même constat. Vues de cette manière, les données eBird-ÉPOQ suggèrent un retour aux beaux jours des années 1980.

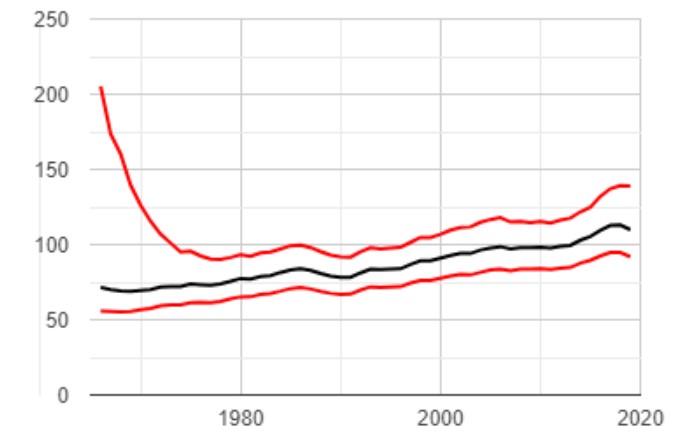

Dans le cas du Québec, comment réconcilier les tendances plutôt catastrophiques estimées par le BBS et celles, plus positives, d’eBird? Le BBS a l’avantage d’être standardisé : les ‘routes BBS’ sont de quelque 40 km de long sur des chemins, le long desquels les observateurs font 50 arrêts à intervalles réguliers et notent ce qu’ils voient et entendent. Les itinéraires sont situés au hasard dans les différentes régions pour échantillonner des habitats représentatifs. Les inconvénients principaux du BBS sont l’évolution des habitats le long des routes fixes, et les faibles tailles d’échantillon (~47 routes par année) dans le cas du Québec. En général, le BBS recense entre une cinquantaine et 150 Hirondelles à front blanc par année au Québec. C’est bien peu, sachant qu’une seule colonie de l’espèce peut abriter ce genre de nombre. Se pourrait-il que les habitats d’Hirondelles à front blanc se soient davantage détériorés le long des routes échantillonnées qu’ailleurs dans la province? En supposant que l’Hirondelle à front blanc n’est régulièrement observée que sur quelques-unes de ces routes BBS, il suffirait de perdre juste quelques colonies pour générer une tendance. Comparativement au BBS, les données eBird-ÉPOQ ont l’avantage d’être massives. Mais elles sont aussi anarchiques. Ainsi, les données eBird sont truffées de biais, la plupart faciles à régler, mais d’autres pouvant être subtils. Par exemple, les sites visités par observateurs eBird sont peut-être de plus en plus des sites propices à cette espèce?

Bien malin qui pourrait expliquer cette apparente contradiction entre les données eBird et BBS dans le cas de l’Hirondelle à front blanc. Je ne critique aucunement les auteurs du magazine QuébecOiseaux d’avoir utilisé les données du BBS pour appuyer leur propos. Après tout, le BBS est encore utilisé abondamment dans la littérature scientifique. Tout de même, quand deux importants jeux de données livrent des résultats contradictoires, il y a de quoi être sceptique. Avant d’expliquer le déclin de l’Hirondelle à front blanc au Québec par les changements dans les pratiques agricoles, dans le climat découplant production d’insectes et d’oisillons, ou toute autre cause, il faudra d’abord s’assurer que le déclin précipité de l’Hirondelle à front blanc au Québec est bel et bien une réalité.

Si vous avez un compte GitHub (ou acceptez d’en ouvrir un) vous pouvez commenter ci-dessous. GitHub est un outil de programmeurs mais aussi une plateforme d’échanges en ligne. Sinon réagissez au post sur Twitter (public) ou par courriel (privé), les liens sont en haut à droite.

Commentaires importés de WordPress

Marc Bélisle 23 mars 2020

Les biais et imprécision reliés au tendances estimées par le BBS et eBird sont telles qu’il faut probablement s’intéresser aux tendances prédites à des échelles relativement grossières. À ce titre, je ne suis pas certain que regarder ce qui se passe au sein d’une province ou d’un état soit (généralement) suffisamment représentatif pour en tirer des conclusions et ce, tant au niveau des tendances qu’au niveau des mécanismes sous-jacents à ces tendances.

Pour en revenir au cas des Hirondelle à front blanc, les analyses de tendances populationnelles tirées du BBS par Adam Smith (Env. et Chang. Clim. Can.) à l’aide de « GAMMs bayésiens » en date de la mi-mars 2020, indiquent que cette espèce décline au Québec sur la période 1970-2018, et qu’elle décline moins rapidement dans le Québec méridional sur la période 2008-2018. Encore plus important, selon moi, l’Hirondelle à front blanc présente un déclin dans le Nord-Est et la Côte Ouest de l’Amérique du Nord, alors qu’elle présente une augmentation qui s’accentue le long d’une bande s’étendant de l’Alberta vers l’Alabama sur ces deux périodes. Ces grandes tendances issues du BBS concordent tant dans l’espace que dans le temps avec celles de plusieurs autres espèces d’insectivores aériens (voir Smith et al. 2015; Michel et al. 2016). Ceci dit, il y a pas mal de variation spatio-temporelle entre les espèces et seules quelques espèces d’insectivores aériens montrent des déclins généralisés sur l’ensemble de leur aire de nidification (e.g., Martinet ramoneur). De plus, on est en droit de se demander si les effectifs totaux d’une espèce varient ou si on assiste pas plutôt, ou en combinaison, à un déplacement de l’aire de nidification. Par ailleurs, certains évoquent la possibilité d’une compétition pour les sites de nidification entre l’Hirondelle à front blanc et l’Hirondelle rustique.

Ceci dit, le sort des insectivores aériens est préoccupant, d’autant plus que nous n’avons que très peu d’information sur certaines espèces (i.e., les forestières dont le plumage présente 50 nuances de vert…) et sur ce qui se passe lors des migrations et en hiver.

À suivre…

Michel, N. L., A. C. Smith, R. G. Clark, C. A. Morrissey, and K. A. Hobson. 2016. Differences in spatial synchrony and interspecific concordance inform guild-level population trends for aerial insectivorous birds. Ecography 39:774-786.

Smith, A. C., M.-A. R. Hudson, C. M. Downes, and C. M. Francis. 2015. Change Points in the Population Trends of Aerial-Insectivorous Birds in North America: Synchronized in Time across Species and Regions. PLoS ONE 10:e0130768.

André Desrochers 23 mars 2020

Belle analyse Marc, merci de ta contribution. GAM bayésien ou pas, je me méfie des données du BBS pour cette espèce pour les raisons soulevées dans mon texte. Je partage tes doutes sur les capacités d’inférer même à l’échelle du Québec (du moins dans certains cas), c’est pourquoi j’ai utilisé le terme « casse-tête » dans le titre. Sans parler de la question de la probabilité de détection, qui pourrait nous jouer des tours, étant associée au comportements changeants des ornithologues. Morale de cette histoire: il faut être prudent avec les diagnostics, peu importe qu’ils soient préoccupants ou rassurants.

J’en profite pour t’inviter à explorer les cartes de tendances des observations que je viens de publier dans le site web TOQ (toq.ffgg.ulaval.ca/#tendances) – on peut douter de la véracité de la tendance dans certains carrés pour certaines espèces mais cela présente tout de même un portrait régional cohérent avec la plupart des tendances calculées par d’autres scientifiques.

Samuel Denault 18 févr. 2020

Je suis relativement d’accord avec le fait que les BBS surestiment probablement autant le déclin de l’Hirondelle à front blanc que de l’Hirondelle de rivage. Je n’ai cependant aucun doute que ces déclins soient réels bien que l’ordre de grandeur n’est certainement pas de 80 % et plus. Je lisais récemment dans le Newsletter de la PQSOB une estimation du nombre de couples sur l’île Sainte-Hélène à la fin des années 80 comme étant de 2000. La plus grosse colonie récente près de Montréal et probablement au Qc est d’environ 600 nids sur l’estacade du pont Champlain. Difficile de dire si l’estimation fin 80 était juste mais elle va dans le sens de ce qui est observé ailleurs. Rappelons cependant que l’espèce a colonisé l’est de l’Amérique du Nord longtemps après la Conquête (19-20e siècle) et que les chiffres des années 70-80 sont peut-être l’anomalie historique plutôt que la norme de référence.

André Desrochers 18 févr. 2020

Belle perspective historique, merci Samuel ! Le boom and bust c’est l’histoire de plusieurs espèces au Québec, particulièrement les oiseaux champêtres.

Pascal Côté 17 févr. 2020

Salut André,

Très intéressant ton article. Il faut en effet faire très attention avec le BBS. Par contre, tu ne mentionnes pas que les données du BBS pour le Canada montrent aussi un déclin de 65 %. En fait, l’espèce semble avoir davantage de difficulté au nord de son aire de répartition. Les données de l’Atlas de l’Ontario montrent aussi une telle tendance à la baisse dans les secteurs plus nordiques de la province. Pour avoir fait un suivi de l’espèce pendant 4 ans en Haute-Côte-Nord et avoir rencontré des dizaines de propriétaires dans toute la région, tout le monde s’entendait pour dire «qu’avant il y en avait beaucoup plus» des HIFB. À Longue-Rive, les gens étaient particulièrement inquiets. Je me demandais donc si tu pouvais faire la même analyse mais par région. Est-ce qu’il y a un déclin plus marqué plus au nord (par exemple, au nord du 48e parallèle)?

André Desrochers 23 mars 2020

\@ Pascal - En fait, le déclin en hirondelles par heure de birding estival semblerait plus marqué au sud de la province, si l’on se fie toujours aux données eBird (toq.ffgg.ulaval.ca/#tendances) . Mais il y a un petit carré rouge dans le coin de Longue-Rive pour la période 1970-2020 🙂