Adresses de voyage

(Ce texte a été publié originalement dans le portail eBird Québec)

Le ciel se vide… La plupart des oiseaux nous ont quittés pour quelques mois, sans laisser d’adresse, ou presque. eBird nous permet de les « espionner » dans leurs quartiers hivernaux, et nous réserve, comme toujours, des surprises!

Une manière simple d’en connaître plus sur les aires d’hivernage de nos oiseaux est d’aller sur le portail d’eBird, explorer la « carte de distribution » de notre espèce favorite en ne sélectionnant que les mois de janvier et février. Mais pour une vue d’ensemble, c’est moins évident, alors je partage avec vous quelques statistiques que j’ai produites.

Il a fallu que je télécharge la base de données entière d’eBird – toute une aventure! On parle de 674,805,508 mentions, ce qui revient à un gros fichier de texte de 2 téraoctets1. Ça fait beaucoup pour ma tablette Windows, alors j’ai « juste » retenu quelque 150 espèces migratrices régulièrement observées chez nous (excluant les pélagiques), extrait les mentions de janvier et février (toutes les années) en Amérique à l’est des plaines Nord-Américaines (-100 degrés ouest). Tout de même, 11 millions de mentions.

Quelles sont les espèces qui s’éloignent le plus de chez nous? Pour répondre à cette question il faut calculer les distances « moyennes » de migration pour chaque espèce. Ce n’est pas une mince affaire, car les données eBird ne nous indiquent pas la provenance des oiseaux. Pour cela il faudrait munir nos oiseaux d’émetteurs, et les suivre jusqu’à leur destination. Ou encore utiliser des mesures d’isotopes stables, dont je vous épargnerai les détails. On n’a ce luxe que rarement!2 On sait que la plupart des migrateurs de l’est de l’Amérique du Nord ne vont pas dans l’Ouest l’hiver, mais convergent plutôt vers la côte est de cet entonnoir qu’est l’Amérique du Nord, ou encore vont au-delà de ce sous-continent. Pour simplifier les choses, je dois assumer que les oiseaux provenant du Québec peuvent se retrouver un peu partout dans leur répartition hivernale à l’est des Prairies ou plus au sud. J’ai calculé les latitudes et longitudes moyennes de toutes leurs mentions de janvier-février, en pondérant par les nombres d’oiseaux observés. Il ne me restait ensuite qu’à calculer la distance entre ces coordonnées d’hiver et un point d’origine nordique – j’ai choisi la ville de Québec.

Donc, quelles espèces mènent au palmarès? La Sterne arctique, avec une distance moyenne de 11 800 km! Ensuite, essentiellement des limicoles. Le Bécasseau à croupion blanc – distance moyenne de 10 400 km. Pas loin derrière, suivent la Barge hudsonienne, le Bécasseau roussâtre, le Bécasseau de Baird, la Maubèche des champs, le Pluvier bronzé et le Phalarope de Wilson, tous au-dessus de 8300 km. Parmi les passereaux, le Goglu des prés et l’Hirondelle à front blanc sont ex-aequo, avec un beau 8200 km de distance migratoire moyenne. L’hirondelle à front blanc est un cas compliqué, car la population de l’ouest de l’Amérique du Nord semble rester sur le continent en hiver, tandis que celles de l’Est vont vers le Brésil et la Pampa. Fait intéressant, les espèces qui migrent plus loin ont les ailes proportionnellement plus allongées.

Parmi les oiseaux moins « sorteux », plusieurs espèces aquatiques qui passent l’hiver près des côtes de la Nouvelle-Angleterre ou des Maritimes, comme le Grèbe jougris et et les eiders. Parmi les oiseaux terrestres migrateurs, le Bruant chanteur semble celui qui s’éloigne le moins, mais tout de même, le bruant chanteur « moyen » se retrouve à quelques centaines de kilomètre de chez nous en hiver.

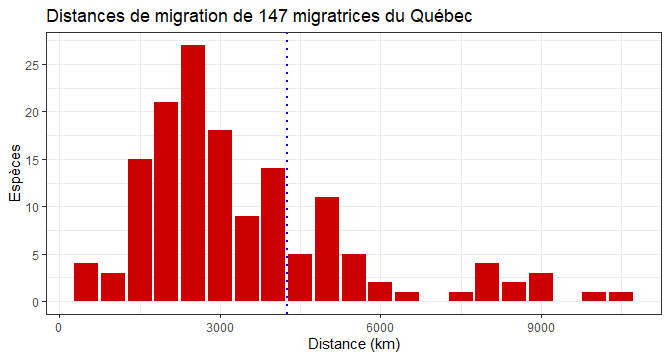

Si on fait un portrait global, on voit que la distance de migration se trouve le plus souvent autour de 2400 km, avec de moins en moins d’espèces qui se rendent plus loin :

J’ai ajouté un trait vertical à 4200 km, correspondant à la distance entre la ville de Québec et le canal de Panama.

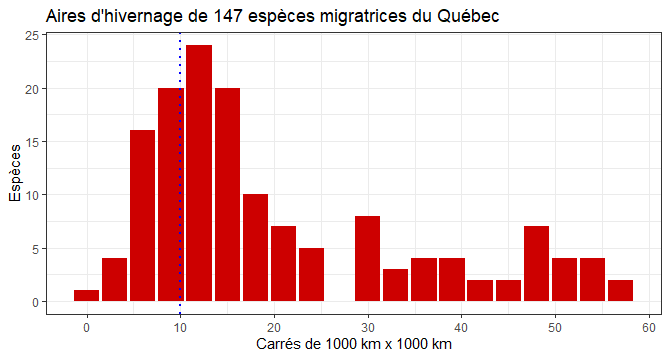

Parmi tous ces migrateurs, certains se cantonnent dans une aire d’hivernage très réduite. La Grive de Bicknell, avec 353 mentions hivernales, est l’espèce dont l’aire de répartition est la plus restreinte, soit 2 millions de km carrés, correspondant à un cercle de 750 km de rayon, essentiellement les Grandes Antilles. Quelques espèces côtières comme le Macareux moine, le Grand Cormoran, et le Bruant de Nelson, ont aussi des aires d’hivernage très restreintes, car elles sont essentiellement linéaires et courtes, par surcroît. D’autres espèces surprennent davantage, comme l’Engoulevent bois-pourri (1220 mentions hivernales), qui passe l’hiver presque exclusivement en Floride. La Paruline triste, quant à elle, se trouve essentiellement entre le Costa Rica et l’ouest de la Colombie. Le Viréo de Philadelphie et le Moucherolle à ventre jaune finalement, ne se rencontrent que rarement au-delà de la bande de terre étroite entre le Yucatan et le Panama. À l’opposé de ces espèces de répartition restreinte, on peut retrouver le Bécasseau sanderling et le Tournepierre à collier sur toutes les côtes des Amériques. Ceux et celles parmi vous qui ont eu l’occasion de birder aux États-Unis ou en Amérique latine l’hiver, aurez remarqué que l’Urubu à tête rouge, le Bihoreau gris et le Troglodyte familier peuvent se trouver un peu partout dès qu’on franchit la frontière étatsunienne. Voici un portrait global des superficies des aires d’hivernage3:

On voit qu’une bonne partie des oiseaux migrateurs du Québec occupent des aires d’autour de 10 millions de kilomètres carrés – correspondant à la superficie du Canada (trait pointillé bleu). La forme de ce diagramme de barres est étrangement similaire à celle du diagramme précédent – en fait il y a une corrélation significative entre les distances de migration et les superficies d’aire d’hivernage. Souvenez-vous que les espèces qui restent près du Québec sont surtout des espèces de la côte Atlantique, dont les aires de répartition sont très étroites.

Bonne réflexion, et n’hésitez pas à partager-commenter ce texte

Si vous avez un compte GitHub (ou acceptez d’en ouvrir un) vous pouvez commenter ci-dessous. GitHub est un outil de programmeurs mais aussi une plateforme d’échanges en ligne. Sinon réagissez au post sur Twitter (public) ou par courriel (privé), les liens sont en haut à droite.

Notes de bas de page

La page de téléchargement d’eBird n’est pas à jour – on indique 47,8 gigaoctets mais en réalité c’est 87 gigaoctets en format compressé. Avant de télécharger, c’est une bonne idée de vérifier votre forfait internet!↩︎

Le système de surveillance faunique MOTUS est une exception et pourrait un jour nous donner des informations assez complètes là-dessus.↩︎

Pour calculer les superficies j’ai utilisé des polygones minimums convexes dont la superficie a été calculée en 3D (grâce à la magie de la trigonométrie sphérique).↩︎